開発技術者の“思い”の連鎖が成果につながる

付加価値と価格戦略で製品化を決断

株式会社 シャルマン 常務執行役員 製造部統括・工場長 小林 英弘 氏

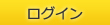

シャルマンの代表的な眼鏡フレーム「ラインアート」シリーズの新ラインアップ「メヌエット」(2019年発売)。シャルマンと東北大学金属材料研究所が研究開発した新素材「エクセレンスチタン」を使用している

シャルマンの代表的な眼鏡フレーム「ラインアート」シリーズの新ラインアップ「メヌエット」(2019年発売)。シャルマンと東北大学金属材料研究所が研究開発した新素材「エクセレンスチタン」を使用している

世界の人口が拡大する中、これからの有望産業のひとつとして注目されているのがメガネ産業である。ある調査では、2000年における世界の近視人口は14億600万人(世界人口の約22.9%)、強度近視人口は1億6,300万人(同2.7%)であり、2050年までに近視人口は47億5,800万人(同49.8%)、強度近視人口は9億3,800万人(同9.8%)にまで増加。2人に1人は近視になり、視力を補正するのにメガネ需要は格段に増えると予測されている。

メガネの世界的主要産地のひとつである福井県鯖江市は、世界シェアの20%を占める一大産地となっている。メガネフレームにはプラスチックフレームとメタルフレームがあるが、最近は掛け心地や強度、形状が複雑で、デザイン性も高いメタルフレームの需要が拡大しており、特にチタンフレームのニーズが著しく伸びている。

総合メガネフレームメーカーの㈱シャルマンは、メタルフレームを中心に、独創的な技術開発力で大きく成長、発展している。世界100カ国に年間730万本以上のメガネフレームを出荷する同社のものづくりについて、製造を統括する小林英弘常務執行役員に話を聞いた。

1905年から始まった鯖江のメガネづくり

小林英弘氏

小林英弘氏

― 日本のメガネフレームの90%以上を生産する鯖江地域でメガネづくりが始まった経緯を教えてください。

小林英弘常務執行役員(以下、姓のみ) 1905年、代々の庄屋で当時、村会議員だった増永五左衛門が、雪に閉ざされる農閑期の現金収入源として、大阪からメガネ職人を呼び寄せ、メガネづくりを始めたと聞いています。

― 世界で初めてメガネの原型となるものが生まれたのは1285年前後といわれていますが、日本にはいつ頃、伝えられたのでしょうか。

小林 メガネが日本に伝来したのは1551年。イエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルが来日した際に、周防(現・山口県)の国主・大内義隆に献上した手持ち式のメガネが最初とされています。ひもで耳に掛けるタイプは17世紀に入ってからです。そのメガネに鼻当てを工夫し、顔にフィットさせました。この頃になると長崎でもべっ甲、水牛の角、馬の爪などが素材として使われました。17世紀の終わりには、日本でもメガネが普及しはじめ、京都・大阪・江戸ではメガネを販売する店もあったようです。

明治維新をきっかけに、日本でもメガネの生産が始まりました。1905年、現在の福井市麻生津で、初めて福井産のメガネが誕生し、親方と弟子が互いの技術を磨き合い、品質の良いメガネをつくってきました。

4種の金属をレーザ微細接合などで接合した脳外科用手術器具

4種の金属をレーザ微細接合などで接合した脳外科用手術器具

■職人の手仕事から機械化・装置化

小林 メガネづくりの工程といっても当時は単発的な工程を分業体制でまわしていたと聞いています。分業制によってそれぞれの職人が得意な工程を担当していました。

現在は、メガネもデザイン→金型→造形→ろう付→仕上げという工程を経て製品になります。細分化すれば200工程以上になりますが、当時はほとんどが手づくりだったようです。

― 職人の手づくりだったメガネづくりが、だんだん機械化・装置化されてきたわけですね。

小林 当社が1956年に創業した頃は、小さな機械で手づくりをしていたと聞いています。大きな資本がなくても創業できたことが、鯖江地域でメガネづくりが広く根づいたひとつの要因だと思います。もし、大型の設備と多額の資金が必要ということであれば、これだけ広まることはなかったと思います。

当社は、メガネの前枠の部分に飾りとして使われていた「飾りびょう」を製作する小さな部品メーカーとしてスタートしました。その後、時代が変わる中でメタルフレームが脚光を浴びはじめ、製作する部品の種類を増やしながら業態を広げていきました。

会社情報

- 会社名

- 株式会社 シャルマン

- 代表取締役社長

- 堀川 耕地

- 住所

- 福井県鯖江市川去町6-1

- 電話

- 0778-52-4141

- 事業内容

- メガネフレーム、サングラスの商品企画・デザイン・製造および販売/医療器具の開発および製造・販売

つづきは本誌2020年4月号でご購読下さい。