中Mn超高張力鋼の温間時不均一変形による高延性化の解明と展開

鳥取大学 学術研究院・工学系部門 松野 崇 教授

加工技術は企業で習得 ― 異色の経歴をもつ

松野崇教授(前列右から2人目)の研究室のメンバー

松野崇教授(前列右から2人目)の研究室のメンバー

鳥取大学 学術研究院・工学系部門の松野崇教授の研究テーマが、天田財団の2021年度「重点研究開発助成(課題研究)」の塑性加工分野に採択された。

松野教授は2005年3月に九州大学大学院 工学府 航空宇宙工学専攻 修士課程を修了、同年4月から新日本製鐵㈱(現・日本製鉄㈱)に勤務し、鉄鋼材料の塑性変形・延性破壊の研究、せん断加工技術の開発に従事した。在職中の2009年4月から2013年9月には同大学院 工学府 航空宇宙工学専攻 博士課程に進学、浮遊体の非線形制御理論の研究で博士(工学)を取得した。2016年3月には日本製鉄を退社、鳥取大学の准教授として、2022年4月からは教授として、金属材料の大変形域の変形抵抗やその発展としての延性破壊メカニズムの解析に従事。電子顕微鏡やナノインデンテーションを使った微視的なアプローチとシミュレーションを同期させた手法を活用している。

学生の頃は人工衛星の制御などの研究をしていた松野教授が現在のような加工技術や材料工学を身に着けたのは企業内の教育・研究でというのだからおもしろい。

「制御系の仕事を目指して就職したにもかかわらず、加工関係の部署に配属され、戸惑いましたが周りの人に恵まれたこともあり、徐々に加工のおもしろさにのめり込んでいきました。新日本製鐵は研究者の教育に非常に力を入れていて、講習会にもたくさん参加させてもらいました。私は大学では加工技術や材料工学の専門教育を受けていません。それでも、私が今こうして助成まで受けられるようになったということはある意味いかに日本企業の教育力が優れているかという証左だと思います」(松野教授)。

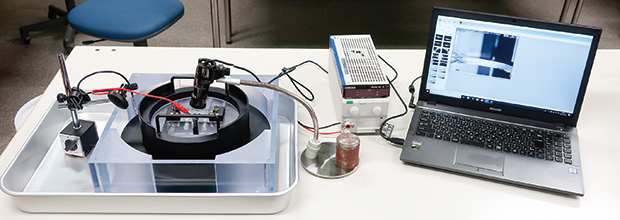

せん断切り口遅れ破壊評価試験治具

せん断切り口遅れ破壊評価試験治具

中Mn鋼で高張力鋼の成形性を向上させる

今回の研究テーマは「中Mn超高張力鋼の温間時不均一変形による高延性化機構の解明と実成形への展開」。

近年、自動車業界においては部材を軽量化しながら耐衝突性を向上できる超高張力鋼が普及しつつある。しかし、超高張力鋼は成形時に割れが生じやすい、成形品に生じる残留応力も高いなど、その成形性に課題がある。

本研究ではこのような課題を解決するべく、中Mn鋼の降伏伸び・セレーションを活用した成形性の向上を試みる。中Mn鋼は高強度であるが、引張試験においては軟鋼のような上降伏点・下降伏点間での流動応力一定の変形(降伏伸び)を示す。加えて、高ひずみ域においても流動応力が振動するセレーション挙動が表れる。これらの降伏伸びとセレーションが表れることで、中Mn鋼はほかの超高張力鋼に比べて延性が増すものと考えられる。

中Mn鋼は100~200℃程度の高温域であっても顕著に延性が向上する。セレーション挙動も降伏伸びが連続するものとなり、階段状の応力・ひずみ線を描ける。200℃までの中Mn鋼の変形抵抗の顕著な変化を考慮すれば、金型内の温度分布制御によって破断危険部の変形を緩和できる。加えて、残留応力制御まで発展すれば、遅れ破壊を抑制できる。そのため、200℃までの応力・ひずみ関係と延性破壊条件を組み込んだシミュレーションの実施が必要となる。降伏伸びやセレーションは不均一変形をともなうため、一様変形を前提とした既存の引張試験結果をシミュレーションに入力することはできない。従来の伸びひずみと真応力に代え、局所的な変形抵抗を測定した上でこの局所変形抵抗に基づく延性破壊条件を同定する必要がある。

つづきは本誌2022年8月号でご購読下さい。