第33回 優秀板金製品技能フェア 優秀作品紹介(その1)

レーザ加工時の残留応力も活用し、嵌め合い4層構造の球体を製作

「ステンレスQ」が「神奈川県知事賞」を受賞

株式会社 光伸テック

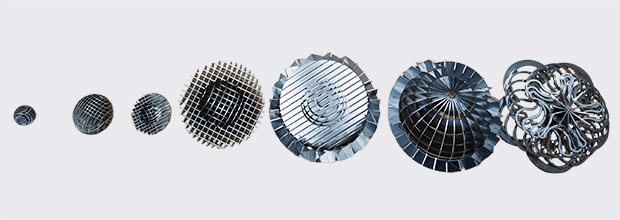

①神奈川県知事賞」を受賞した「ステンレスQ」(SUS304・板厚0.3㎜・0.5㎜・0.8㎜、W110×D110×H140㎜)/②球体部分は4層の入れ子構造をしていて、分解も可能。組み合わせると外れないように切り込み位置が調整されている

①神奈川県知事賞」を受賞した「ステンレスQ」(SUS304・板厚0.3㎜・0.5㎜・0.8㎜、W110×D110×H140㎜)/②球体部分は4層の入れ子構造をしていて、分解も可能。組み合わせると外れないように切り込み位置が調整されている

初応募で「神奈川県知事賞」を受賞

左から伊藤幹郎社長、設計した技術部の遠藤充主任、伊藤駿介専務

左から伊藤幹郎社長、設計した技術部の遠藤充主任、伊藤駿介専務

「第33回優秀板金製品技能フェア」(以下、板金フェア)の「組立品の部」に応募した㈱光伸テックの「ステンレスQ」が「イノベーションにつながる未来志向のアイデアや考え方、技術・技能が含まれている作品」に授与される「神奈川県知事賞」を受賞した。

この作品は、会社創業から16年目という若い企業ながら「ステンレスのレーザカットのパイオニア」をキャッチフレーズとする同社が、持てる技術をベースに構想して製作した。設計データをもとにSUS304の板厚0.3㎜、0.5㎜、0.8㎜の薄板材料をレーザ切断。嵌め合い構造でパーツを組み合わせた球体はマトリョーシカのような4層の入れ子構造になっていて、それぞれの球のデザインも異なっている。また、組み合わせても中であそびがないよう、切り込みのクリアランスを±0.1㎜以内におさえる精密な構造をしており、しかも、外れないように切り込み位置が調整されている。

台座もムダのない板取り設計となっている。1枚の板材の真ん中を切り抜いた後に蚊取り線香のような螺旋加工を繰り返している。板材にはレーザ加工時の応力が残留しており、中心部を持ち上げると応力が解放されてバネ状に広がり、立体的な台座が形成される。このアイデアは、レーザ加工技術を熟知しているからこそ発想できたと評価された。

30年以上レーザ加工に携わってきたレーザ加工のパイオニア

光伸テックを創業した伊藤幹郎社長は、レーザマシンが産業用として市場に紹介され始めた1980年代に、米国・コヒレント社製の低速軸流式発振器「M46」を搭載した国産レーザマシン2号機を導入した板金工場で、同機によるレーザ加工を担当していた。以来30年以上レーザ加工に携わってきたレーザ加工のパイオニアである。

当時はレーザ加工の黎明期で材質・板厚に応じたデータは何もなく、加工条件出しに苦労した。伊藤社長はビームを最適化するためレンズ、ミラーのクリーニング、アライメントなどさまざまな経験をとおして、メーカーのサービスマン以上にレーザのことを熟知していた。

「ステンレスQ」の構成部品

「ステンレスQ」の構成部品

受け継がれるレーザ加工の技術

受賞作品の製作を担当したのは、伊藤社長の“弟子”でもある技術部の遠藤充主任。

伊藤社長は「遠藤主任は創業3年目に当社の3人目の社員として入社してくれました。入社当時からレーザ加工に興味を持っており、私の最初で最後の弟子として持っているレーザ加工技術をすべて教えました」。

「装置などを組み立てる時に作業者が溶接箇所にケガキ線を入れる様子を見て、それなら日本建築の手法であるホゾ・ミゾをレーザ加工しようと考えました。組立は嵌め合いを行えば簡単にでき、強度も向上します。当社ではスマートフォンや電子デバイスの製造ラインなどで使われる表面処理後の洗浄装置、乾燥装置を製造する際に、この工法を採り入れています。遠藤主任にはこうしたこともしっかり教えてきました」。

「今回受賞した作品にもこの工法が採り入れられています。4層構造の球を薄板で加工してホゾ・ミゾの嵌め合いで組み上げていくのは想像以上に大変です。球体にするためには正確に計算して嵌め合う位置を決めなければなりません。しかもクリアランスを±0.1㎜以内におさえるためには切断精度をしっかりとコントロールしなければいけません。加工したレーザマシンは4kW発振器を備えていて、板厚0.3㎜、0.5㎜、0.8㎜の薄板を精密切断するには出力、送り速度、そしてガス圧の制御が大変です。遠藤主任はそのすべてをクリアしてこの作品を製作してくれました」。

「あらためて細部を見ると、私が教えた加工ノウハウが十二分に生かされています。外観だけではそのすごさがわからないのですが、審査委員の方々にそうした点を評価していただけたのは嬉しいことです」と語っている。

ベンディングマシンHG-2203

ベンディングマシンHG-2203 IT系部品の乾燥装置のフレーム

IT系部品の乾燥装置のフレーム

会社情報

- 会社名

- 株式会社 光伸テック

- 代表取締役社長

- 伊藤 幹郎

- 所在地

- 愛知県東海市名和町五番割65-1

- 電話

- 052-689-3717

- 設立

- 2005年

- 従業員数

- 20名(技能実習生を含む)

- 主要事業

- ステンレスのレーザ切断、曲げ加工、TIG・MIG溶接、レーザ溶接、機械加工、研磨加工、各種加工業務

つづきは本誌2021年5月号でご購読下さい。