〜特集:「鉄道車両の板金部材調達」〜

環境問題から鉄道へシフト  モータリゼーションの拡大と少子高齢化などによって日本の鉄道利用客数は低下傾向にある。しかしながら、鉄道は旅客・貨物ともに、使用するエネルギーは自動車より極めて少なく地球環境問題を考えると、交通分野においては自動車からのCO2排出量の削減施策や鉄道への誘導策を今まで以上に推進する必要性が出ており、鉄道による旅客・貨物輸送へのシフトが求められるようになっている。もともと鉄道は土木施設をはじめとして、軌道、給電設備、電車線路、信号システム、列車制御システム、駅設備、車両、車両の検査修繕設備等多くの施設やサブシステムから構成されている。その中で鉄道を象徴するのが鉄道車両である。

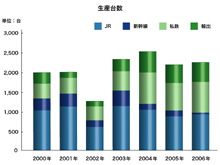

モータリゼーションの拡大と少子高齢化などによって日本の鉄道利用客数は低下傾向にある。しかしながら、鉄道は旅客・貨物ともに、使用するエネルギーは自動車より極めて少なく地球環境問題を考えると、交通分野においては自動車からのCO2排出量の削減施策や鉄道への誘導策を今まで以上に推進する必要性が出ており、鉄道による旅客・貨物輸送へのシフトが求められるようになっている。もともと鉄道は土木施設をはじめとして、軌道、給電設備、電車線路、信号システム、列車制御システム、駅設備、車両、車両の検査修繕設備等多くの施設やサブシステムから構成されている。その中で鉄道を象徴するのが鉄道車両である。日本の鉄道車両製造は1875年に始まる 日本においては、1872年に新橋、横浜間に最初の鉄道が開通した。しかし当初は建設材料、機関車、客車、貨車の主要部分がイギリスからの輸入であって、日本で製造が開始されたのは1875年に官営神戸工場だと言われている。明治、大正、昭和の初期にかけて鉄道車両工業は重点産業と位置付けされ、政府主導のもとに育成されてきた。さらに、第二次世界大戦の終戦直後の経済混乱期においても、輸送力回復が政府の最重要施策の一つであり、官民が協力して車両工業の復興に傾注してきた。その後、高度経済成長の時代を迎え、鉄道車両業界は生産を拡大してきたが、モータリゼーションの進展により、鉄道輸送需要は増加から減少へ転じ始めた。そして鉄道輸送需要の減少が国鉄の財政悪化を加速し、鉄道車両の生産も低迷期に入った。やがて時は移り、1987年に国鉄が分割民営化された。民営化された各JRは鉄道利用者の利便性を改善するとともに、快適な乗り心地を目指して 車両の新造、更新を加速し鉄道車両業界にも活況が戻った。しかし、新型車両への入れ替えが進むと、その後は老朽代替需要を中心とする成熟市場となった。 国内外市場の開拓 そのために鉄道車両業界では、国内市場のみに依存して事業を維持発展させることは難しいと考えるようになり、海外市場の開拓に力を入れるようになってきた。しかしながら海外市場においては車両単体の輸出の場合もあるが、鉄道システム全体のプロジェクトも多く、さらにはファイナンス等も含めての取引も多く、鉄道車両製造企業のみでの対応では難しくなっている。特に車両の納入だけでなく、鉄道の運行までを含んだプロジェクトに関しては運行のノウハウを有する鉄道事業者の協力なしでは対応できない等の課題があり、 ... つづきは本誌2007年10月号でご購読下さい。 |