労務管理、はじめの一歩

社会保険労務士 平井 圭一郎

労務管理について一緒に考えましょう

私たち社会保険労務士は、経営者や人事・総務ご担当の方々から、日々さまざまなご質問やご相談をお受けします。労務管理を担当されている方であれば、日々の業務の中で、さまざまな制度に関する疑問が生まれてくるでしょう。

私たちは、よりわかりやすい言葉で正確に的確にお伝えすることを心がけ、何よりもみなさんの気持ちに寄り添いながらお答えしようと努めていますが、価値観が多様化していく中で、法律を知ることは大切なことかもしれません。「働き方改革」や「生産性向上」といった言葉がすっかり浸透しましたが、その取り組みの再点検、見直し、さらにはこれから新たな視点で取り組んでみようとお考えのみなさんと一緒に、その一助となるような考察をしていければと思います。

はじめの一歩は「労働基準法」を知ることから

それでは、まず労務管理のはじめの一歩として、「労働基準法」について一緒に確認していきましょう。労働基準法第2条第1項では、労働条件の決定方法について、以下のように定めています。

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

このように、労働基準法では、労働条件の決定に際しては、労働者と使用者の関係について「対等な立場」と表現しています。

本来、個人の契約は、契約を結ぶ当事者の自由な意思によって決定されるべきですが、労働者と使用者の関係においては、使用者が労働者に「賃金」を支払うという関係にあることから、その点においては「対等な立場」とはならないと考えられます。

そこで、その労働者と使用者の契約内容について労働条件の最低基準を定めたものが「労働基準法」ということになります。制定・施行されたのは1947年(昭和22年)のことで、これまでたびたび改正されてきました。

しかしながら、現代においては、昨今の人手不足の影響に加え、誰もがさまざまな情報に容易にアクセスできるようになったことで従業員の方々の価値観が多様化しています。その対応に苦慮している経営者は少なくないでしょう。

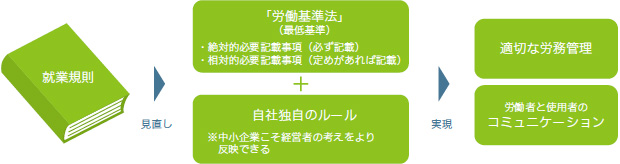

「就業規則の見直し」で適切な労務管理の実現とコミュニケーションの促進を

では、適切な労務管理を実現し、労働者と使用者のコミュニケーションを促進していくためには、何から取り組んでいけば良いでしょうか。その一番シンプルな答えは、おそらく「就業規則の見直し」でしょう。

つづきは本誌2025年10月号でご購読下さい。