「就業規則」から考える働き方改革

社会保険労務士 平井 圭一郎

前回のおさらい 「就業規則の見直し」の提案

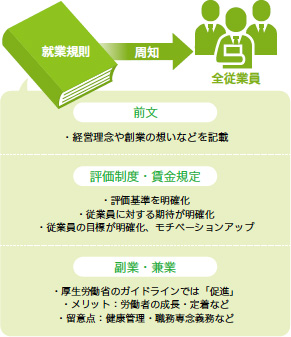

前回は、労務管理のはじめの一歩として、「労働基準法」を知ることから始めました。具体的には、労働者と使用者の契約内容について労働条件の最低基準を定めたものが「労働基準法」であることを確認しました。そして、適切な労務管理を実現し、労働者と使用者のコミュニケーションの促進のために、「就業規則の見直し」に取り組むことを提案しました。

「就業規則」のルールとして、「就業規則」に必ず定めて記載しなくてはならないとされているもの ― 「絶対的必要記載事項」と、定めがあるのであれば記載しなくてはならないとされているもの ― 「相対的必要記載事項」があることも確認しました。「就業規則」には、この「絶対的必要記載事項」と、必要に応じて「相対的必要記載事項」について記載されている必要があります。

なお、「就業規則」として効力を持つための要件として、「労働者へ周知させること」が必要です。この「周知」は、以下の方法によるものとされています。

●就業規則の周知方法 ※

①常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける

②書面で労働者に交付する

③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

③はPCなどで常時確認できるようにすることを言います。

「労働基準法」では、「就業規則」の周知は上記の3つの方法によるものとされています。なお「労働契約法」では、労働者が知ろうと思えばいつでも「就業規則」の存在や内容を知り得るようにしていた場合は「就業規則を周知させていた」に該当し、上記の3つの方法に限定されるものではなく、実質的に判断されるものとされています。

それでは、ここから「就業規則の見直し」にあたり、具体的にどのような工夫ができるのかについて、考えていきたいと思います。

※ 厚生労働省のホームページから引用

就業規則の「前文」で経営理念や創業の想いを従業員に伝える

「就業規則」は、前述のとおり「絶対的必要記載事項」(必要に応じて「相対的必要記載事項」)について記載すれば良いのですから、逆に言えば、それ以外の項目については、法令や労働協約、公序良俗などに反していなければ、事業所ごとに独自に規定・記載できることになります。

そこで、まずは就業規則の「前文」に工夫をしてみたいと思います。「前文」は、さまざまな法律などにも記載があります。法律の前文を読む機会は少ないかと思いますが、「前文」には一般的に、制定の趣旨、理念、目的などが書かれています。それにならって、就業規則の「前文」にも、会社の経営理念や創業の想いなどを入れてみることをおすすめします。

会社の経営理念や創業の想いは、事業運営のさまざまな場面での基本となる考え方でしょうから、従業員の方々へ伝え、理解してもらう必要があるでしょう。そのきっかけとして就業規則の「前文」を活用することは効果的でしょう。

つづきは本誌2025年11月号でご購読下さい。