超ハイテン材用金型開発のカギを握る、硬質薄膜材料の形成

東京都立大学 システムデザイン学部 清水 徹英 准教授

東京都立大学・清水徹英准教授

東京都立大学・清水徹英准教授

従来技術の限界を超える薄膜材料を形成する

東京都立大学 システムデザイン学部の清水徹英准教授の研究テーマ「超ハイテン用金型に向けた高靭性アモルファス窒化ホウ素膜を実現するイオン化PVD法の開発」が、天田財団の2024年度「重点研究開発助成」に塑性加工分野で採択された。

現在、世界の国・地域では気候変動対策として、温室効果ガスの排出規制が強化されている。各種排出量の目標数値を達成するためには車体の軽量化が必須となる。構造部材には1.8GPa級の超高張力鋼板(以下、ハイテン材)の使用比率を高める必要があり、面圧負荷の高いプレス加工にも耐えうる次世代の金型開発が急務になっている。この開発には金型表面の高強度・高靱性・低摩擦化のために、摩擦熱の発生にも耐えうる硬質薄膜材料の適用が求められる。

従来の表面改質技術の限界を超える革新的な薄膜材料としては、ダイヤモンドに次ぐ硬さと、1300℃程度までの高温耐熱性を備えた「立方晶窒化ホウ素」(以下、c-BN)という化合物が注目されてきた。だが、c-BN相の形成にはさまざまな技術的課題が多く、応用研究が進展せず、産業化に至っていなかった。特に金型などの表面に成膜しようとしても、基材との密着性が低下してすぐに剥がれてしまうことが産業化における足かせとなった。その大きな要因として、薄膜を形成するプロセスに由来して、膜中に大きな残留応力が発生してしまうという構造的な欠陥があった。

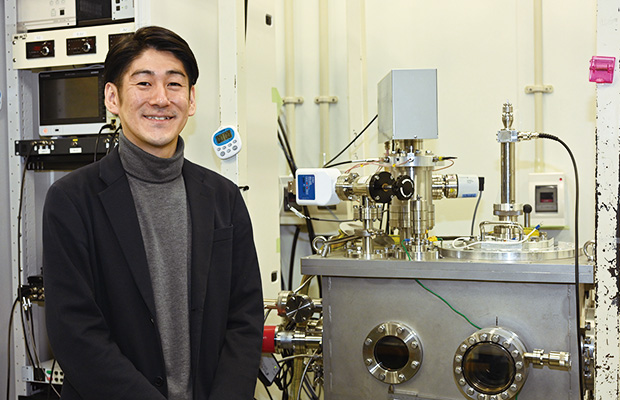

ミラー磁場型HiPIMSにスパッタリング蒸着を行う様子

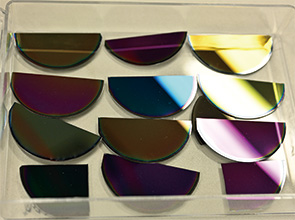

ミラー磁場型HiPIMSにスパッタリング蒸着を行う様子 あらゆる条件を変えながら成膜されたステージ

あらゆる条件を変えながら成膜されたステージ

つづきは本誌2025年10月号でご購読下さい。