新型ファイバーレーザマシン「ENSIS-3015AJ」

加工領域拡大、高品質レーザ、省エネ、省スペース、フルレンジ自動連続運転を実現

(株)アマダ ブランク第二開発部 部長 小野寺 宏

「FABTECH 2013」で発表された新型ファイバーレーザマシン「ENSIS-3015AJ」

「FABTECH 2013」で発表された新型ファイバーレーザマシン「ENSIS-3015AJ」

ガスレーザから固体レーザへ

CO2レーザマシンが板金加工用途として本格的に普及し始めてから、30年以上が経過しています。その間、発振器の高出力化、マシンの高速化、システムの自動化など、技術は進化をし続け、CO2レーザマシンは切断用として確固たる地位を築いてきました。

これまで、レーザ切断分野の主役はCO2レーザ(ガスレーザ)でしたが、様々な課題も抱えていました。具体的には、高出力を安定して得られる反面、発振効率が低いため熱に変換される割合が高く、大きな冷却装置が必要になること、金属への吸収率が低く高反射材の加工が困難、消費電力が大きい、材料への熱影響が大きい――などで、ミラー・レンズ・ガス送風器などのメンテナンスも必要でした。

こうした課題を解決する技術として、YAGレーザをはじめとする固体レーザが発展してきましたが、YAGレーザにも様々な課題がありました。発振効率が低く消費電力が大きい、高い集光性を得るのが困難、経過時間によるビーム変化(熱レンズ)、レーザ励起用フラッシュランプの寿命が短く定期的な交換が必要――などで、レーザ切断の分野では引き続きCO2レーザが主流であり続けました。

その後、高出力で高い集光性を得られる技術として、固体レーザであるファイバーレーザの開発が進み、1998年にキロワットクラスの高出力化が実現、2010年頃から金属加工の分野で本格的に普及が進んでいきました。しかし、板厚3mm以下の薄板では加工速度・加工品質の両面でCO2レーザを圧倒するパフォーマンスを発揮したものの、3mmを超える中・厚板の領域では加工速度・切断面品質の面でCO2レーザにおよびませんでした。そこでファイバーレーザに対して、薄板から厚板までのフルレンジ加工――「加工領域拡大」(PRE:Process Range Expantion)というニーズが生まれていました。

こうしたニーズに対応するため、アマダは米国の通信機器メーカーJDSU社と共同で新型発振器を開発。アマダが有する機械・制御・発振器・光学機器・ソフト・周辺などの要素技術を結集して実現した、画期的な新型ファイバーレーザマシン「ENSIS-3015AJ」(図1)の最新テクノロジーを紹介します。

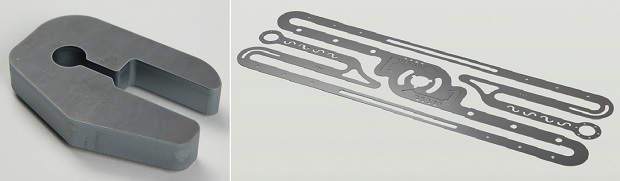

ENSISによる薄板(SPCC・板厚1.0㎜)と厚板(軟鋼・板厚1インチ=25.4㎜)の加工サンプル

ENSISによる薄板(SPCC・板厚1.0㎜)と厚板(軟鋼・板厚1インチ=25.4㎜)の加工サンプル

新型ファイバーレーザマシン「ENSIS-3015AJ」

2013年11月に米国・シカゴで開催された「FABTECH2013」で、新型ファイバーレーザマシン「ENSIS-3015AJ」を発表しました。「ENSIS」はラテン語で「剣」を意味します。

ENSIS-3015AJは、出力2kWのファイバーレーザ発振器と特殊光学部品によるビーム可変ユニット搭載の相乗効果により、基本性能を格段に向上した画期的なレーザマシンです。ENSISは、これまでのファイバーレーザの4kWに相当する切断を2kW発振器で可能にする高品質なレーザビームを実現すると同時に、軟鋼・板厚25.4mmまでの切断が可能となっています。

従来、板厚1インチ(25.4mm)の加工は4kWの加工領域でしたが、2kWで1インチを加工できるようにするのは世界で初めての試みであり、最適最少電力で稼働することによる省エネルギー効果は絶大なものがあります。

つづきは本誌2014年3月号でご購読下さい。

タグ

- タグはまだ登録されていません。