強い農業、食の安全・安心を目指す農業機械(後編)

大型防除機の国内トップメーカーを目指す

マザー工場として徹底した生産合理化とコア技術の強化を進める

株式会社やまびこ 盛岡事業所

大型防除機「スピードスプレーヤ」の組立ライン。3~5工程のフロー型で、メインラインの左右にサブラインがあり、部材のサブアセンブリーを行っている

大型防除機「スピードスプレーヤ」の組立ライン。3~5工程のフロー型で、メインラインの左右にサブラインがあり、部材のサブアセンブリーを行っている

国内トップ・世界3 位のOPEメーカー

(株)やまびこは、小型屋外作業機械(OPE:OutdoorPower Equipment)の分野で国内トップシェアだった(株)共立と、国内第3位の新ダイワ工業(株)の経営統合により2008年に設立された。

事業は、(1)「小型屋外作業機械(OPE)」、(2)「農業用管理機械」、(3)「一般産業用機械」の3つ。

主力製品は、刈払機・チェンソー・ヘッジトリマー・パワーブロワといった(1)「小型屋外作業機械(OPE)」で、全社売上の50%超を占める。これらの機器が搭載する2サイクルエンジンから内製しており、技術・ノウハウと開発スピードで優位性をもっている。米国(イリノイ州)と中国(深?市)に生産拠点があり、緑地のメンテナンスや林業関連の需要が大きい北米・欧州をはじめとするグローバル市場に対応。OPEの海外売上高比率は約80%にのぼり、市場シェアでは国内トップ、世界3位のOPEメーカーである。

主力のOPEに続き、スピードスプレーヤ(主に果樹園向けの薬剤散布機)・乗用管理機(田畑向けの薬剤散布機)・ブームスプレーヤ(トラクタなどでけん引する薬剤散布機)といった(2)「農業用管理機械」が19%、発電機・溶接機といった(3)「一般産業用機械」が12%、その他アクセサリー類が17%という内訳になっている。

2008年のやまびこ発足後、業績は右肩上がりで推移している。2009年度に768億円だった売上高は、2013年度には31.5%増の1,010億円となる見込み。年平均7.9%で成長し、「中期経営計画2014」で目標のひとつに掲げていた売上高1,000億円超えの達成はほぼ確実だ。現在の海外売上高比率は全社でおよそ60%。近時の円安進行も追い風となっている。

国内の生産拠点は盛岡事業所、横須賀事業所、広島事業所の3カ所。今回訪問した盛岡事業所は、1963年に(株)共立のスピードスプレーヤをはじめとする大型防除機の生産拠点としてスタートした。操業50年超の歴史をもち、現在ではOPEと農業用管理機械を開発・生産するマザー工場となっている。そのほか、横須賀事業所では小型エンジン用シリンダーなどの基幹部品、広島事業所ではOPEと一般産業用機械を生産している。

生産部長の佐々木一則氏

生産部長の佐々木一則氏

「マザー工場でなくては価値はない」

国内の主要生産拠点であり、グローバル生産体制のマザー工場として位置づけられている盛岡事業所で、生産部長の佐々木一則氏、生産部生産技術課長の猪熊正弘氏、生産部農機組立課長の杉澤勝雄氏に話を聞いた。

「マザー工場でなければ、ここの価値はありません」と佐々木部長は語っている。

「当社のような輸出型の企業にとって、1985年のプラザ合意以降は為替相場との戦いでした。2008年のリーマンショックから2013年までの間に約50円も円高に振れ、大幅な減収減益となりました。同時に、国内市場はデフレだったので、価格競争が激化。6重苦といわれるように、円高のほかにも高い法人税、労働規制、環境規制、電力不足、自由貿易協定の遅れがあり、さらにタイの洪水、欧州・南米の債務危機による世界経済の減速懸念、BRICsの台頭、工業製品のコモディティ化の加速と、様々な要因で経営環境が悪化する中、日本でモノづくりが成り立つのかと真剣に問いたださなくてはなりませんでした。当社も長引く円高への対応策として積極的に生産を海外にシフト。国内空洞化が深刻となり、『今のままでは生き残れない』という強い危機感から、国内生き残りと盛岡事業所の存続をかけて、必死で生産改革を推進してきました」。

掲げた目標は「強靱な現場力」「どこにも負けないコスト競争力」そして「世界一の品質」。41の改善プロジェクトを立ち上げ、それとともに同社が「現場の悲鳴」と呼ぶ現場の作業者の気づきや不満をひとつずつ改善。全社でQCサークル活動を展開し、2013年には(財)日本科学技術連盟より石川馨奨励賞を受賞した。

主力であるOPEの生産ラインでは、自動化・合理化を推進してきた。特に同社のコア技術でもある小型2ストロークエンジンのピストンの生産ラインは、5ラインが24時間無人稼働している。2010年には、1スピンドル・2タレットで旋盤加工とミーリング加工を統合したアマダマシンツールの複合加工機S-10を、複合加工機A-12との連結仕様で導入し、素材供給から旋盤加工、ピストンリング回り止め加工、センター穴あけ加工などの工程を集約。今年に入ってからもA-12とタレット形刃物台旋盤J-5を連結仕様で導入した。

現在は、公差を半分にすることを目指しており、「今は自社製品分の生産だけで精一杯だが、将来はピストンの外販にも挑戦したい」(佐々木部長)と意欲をみせる。

「ほかにもマザー工場の役割として、開発部門と連携してタイムリーに新製品を垂直立ち上げしながら、新たなコア技術の開発・強化に取り組んでいます。生産ラインでは自動化によって機械でできることは機械に任せ、”活人化”により現場スタッフは機械の操作やムダの発見、改善活動を手がけ、現場力を高めたい。海外に生産移管するときは、徹底的につくり込んだ盛岡事業所の生産ラインを丸ごと移管すれば、世界のどこでつくっても品質を維持できるような仕組みを構築していきたいと考えています」(佐々木部長)。

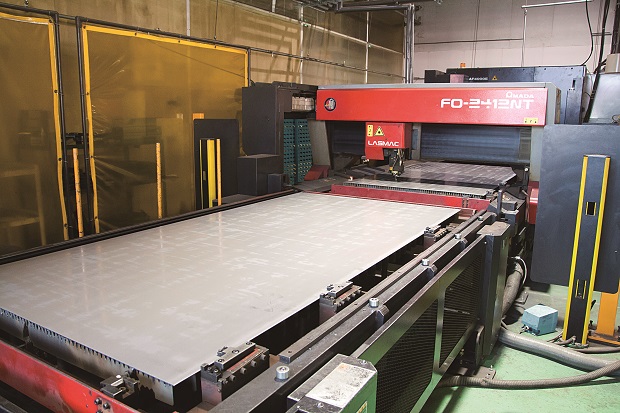

レーザマシンFO-2412NT+LST-2412

レーザマシンFO-2412NT+LST-2412

つづきは本誌2014年6月号でご購読下さい。

タグ

- タグはまだ登録されていません。